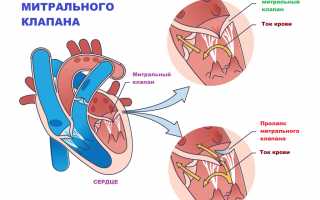

Пролапс митрального клапана (ПМК) является одним из вариантов пороков сердца. Существует множество других названий у дефекта – синдром Энгла, синдром «хлопающего» клапана. Основу его составляет прогибание створок во время сокращения в полость левого предсердия. Это приводит к обратному забросу крови – регургитации.

Существует несколько клинических классификаций порока, помогающих в определении лечебной тактики пациентов. Пролапс митрального клапана по характеру возникновения бывает:

- врожденным;

- приобретенным.

По размеру провисания створок выделяют 3 степени дефекта:

- I – прогибание 0,3–0,6 см;

- II – 0,6–0,9 см;

- III – больше 0,9 см.

Также ПМК можно подразделить на следующие 2 категории:

- Первичный – изолированный, идиопатический:

- аускультативный (выслушиваются характерные шумы);

- немой (псевдо-ПМК, обнаруживается только при проведении ультразвуковых исследований).

- Вторичный, представляющий собой осложнение кардиологических заболеваний.

Изолированный пролапс митрального клапана значительно чаще обнаруживается у девушек в возрасте 7–15 лет.

Иногда выявляется у новорожденных и детей первого года жизни.

Причины формирования

Врожденный ПМК возникает при нарушении процессов внутриутробного развития в первые 8 недель развития. Приводят к этому следующие факторы:

- Со стороны матери:

- перенесенная в первом триместре беременности краснуха, корь;

- возраст будущей первородящей матери больше 40 лет;

- наследственный характер врожденных пороков сердца;

- патология соединительной ткани;

- сильный токсикоз;

- тяжелые инфекции, требующие применения антибиотиков;

- вредные привычки: курение, алкогольная зависимость.

- Со стороны плода:

- генетические мутации – синдром Дауна, болезнь Элерса-Данло;

- другие врожденные пороки – дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородки, аномалия Эбштейна;

- задержка внутриутробного развития при хронической гипоксии и фетоплацентарной недостаточности;

- анатомические аномалии клапанного аппарата (нарушение структуры папиллярных мышц, удлинение хорд).

В развитии приобретенного пролапса митрального клапана значение играют следующие заболевания:

- острая ревматическая лихорадка с поражением сердца (хроническая ревматическая болезнь – ХРБС);

- инфекционный эндокардит;

- острый инфаркт миокарда;

- атеросклеротическое поражение у пожилых людей;

- внутривенная наркомания;

- перикардиты;

- кардиомиопатии (гипертрофические);

- тахисистолические формы нарушений сердечного ритма;

- повреждение при оперативном вмешательстве (например, при аортокоронарном шунтировании);

- кардиты неревматической природы.

При одновременном сочетании нескольких факторов тяжесть патологии и скорость ее прогрессирования значительно возрастает.

Врачи отмечают, что пролапс митрального клапана может проявляться разнообразными симптомами, которые часто остаются незамеченными. Наиболее распространенными признаками являются учащенное сердцебиение, одышка и боли в груди. Некоторые пациенты могут испытывать чувство тревоги или паники, что также связано с нарушениями сердечного ритма. Важно отметить, что у многих людей с пролапсом симптомы могут отсутствовать, и заболевание выявляется случайно при проведении эхокардиографии. Врачи подчеркивают, что регулярные обследования и внимательное отношение к своему здоровью помогут своевременно выявить возможные осложнения и предотвратить развитие более серьезных заболеваний.

Клинические проявления

Пациенты с изолированным первичным поражением предъявляют огромное количество жалоб, сопровождающихся бурной эмоциональной окраской.

Симптомы пролапса митрального клапана при этом:

- прокалывающие боли в области сердца, возникающие независимо от физической нагрузки, проходящие после приема седативных препаратов;

- сердцебиение;

- перебои в работе сердца;

- одышка (характерны шумные вдохи при нахождении в коллективе);

- частые головные боли;

- быстрая утомляемость;

- снижение работоспособности;

- депрессии;

- головокружения;

- потеря сознания за счет перепадов артериального давления.

У трети пациентов патология протекает бессимптомно.

У девочек с изолированным ПМК характерен следующий внешний вид:

- телосложение астеническое;

- грудная клетка плоская;

- высокий рост;

- слабое развитие мускулатуры;

- гипермобильность мелких суставов;

- продольное или поперечное плоскостопие;

- ранняя миопия;

- часто имеют светлые волосы и голубые глаза.

У таких детей часто наблюдаются различные психические отклонения – тревога, страхи, беспокойство, бессонница. Поэтому ведение таких пациентов осуществляется совместно с психологом.

При развитии пролапса митрального клапана как вторичного процесса на первое место выступают жалобы основного заболевания. У таких пациентов часто отсутствуют психические расстройства. Больных больше беспокоят:

- боли в груди, связанные с нагрузкой;

- одышка различной степени интенсивности;

- частые перебои в работе сердца;

- обмороки и головокружения;

- снижение толерантности к выполнению физических нагрузок.

Помимо «сердечных» симптомов могут проявляться лихорадочные состояния при воспалительных заболеваниях миокарда и перикарда.

Если порок явился следствием инфекционного эндокардита, возможно развитие транзиторных ишемических атак (ТИА) за счет тромбоэмболий сосудов головного мозга.

Диагностика

У многих больных ПМК выявляется при прохождении обследований по поводу другой патологии. При первичном обращении пациента и подозрении на этот порок сердца врач проводит соответствующее обследование, которое включает:

- сбор жалоб;

- изучение истории развития патологии и жизни;

- физикальный осмотр;

- дополнительные исследования.

При общем осмотре пациентов большое значение имеет аускультация сердца, когда определяются признаки пролапса митрального клапана. Она проводится в горизонтальном и вертикальном положениях, что позволяет определить постоянный или временный характер патологических шумов.

У детей с изолированным поражением выслушиваются щелчки (клики). Они часто сочетаются с позднесистолическим и голосистолическими шумами. Интенсивность их возрастает в положении стоя и после умеренной физической нагрузки. Для взрослых характерен постоянный характер аускультативной картины.

Из дополнительных обследований показано проведение:

- ЭКГ. При этом обнаруживаются следующие изменения:

- блокада правой ножки пучка Гиса;

- изменение направления электрической оси сердца;

- синусовая тахикардия;

- иногда – синдром ранней реполяризации желудочков.

- УЗИ – главный метод диагностики пороков сердца. Таким образом определяют наличие или отсутствие митральной регургитации, степень пролабирования створок, состояние других клапанов, размеры камер сердца, очаговые изменения, фракцию выброса.

- Чрескожная транслюминальная ангиография показана при подозрении на порок из-за атеросклеротического поражения артерий, а также перед хирургическими вмешательствами на сердце.

- Рентгенография органов грудной клетки, где визуализируется выбухание дуги легочной артерии. Иногда – уменьшение поперечного размера сердца (у детей).

- Фонокардиография для лучшей регистрации патологических шумов.

- Суточное мониторирование ЭКГ при аритмиях для оценки их тяжести. Также назначается для динамического контроля при подборе антиаритмической терапии.

Таким образом, заподозрить ПМК опытный специалист может при первичном осмотре на основании характерной аускультативной картины.

Подтверждается диагноз только с помощью УЗИ сердца. Остальные методы имеют второстепенное значение.

Симптомы пролапса митрального клапана вызывают множество обсуждений среди пациентов и врачей. Многие люди отмечают, что у них возникают необычные ощущения в груди, такие как дискомфорт или боль, которые могут быть путаемы с сердечными заболеваниями. Часто упоминаются и такие симптомы, как одышка, особенно при физической нагрузке, а также учащенное сердцебиение. Некоторые пациенты сообщают о чувстве тревоги или паники, что может быть связано с изменениями в сердечном ритме. Важно отметить, что у многих людей пролапс протекает бессимптомно, и они даже не подозревают о наличии проблемы. Однако, если симптомы проявляются, важно обратиться к врачу для диагностики и возможного лечения. Обсуждения на форумах показывают, что люди стремятся понять свои ощущения и найти поддержку среди тех, кто сталкивался с аналогичными проблемами.

Способы терапии

При вторичном ПМК всегда лечение направлено на основное заболевание. У детей при врожденном варианте порока и отсутствии клинических симптомов врачи не назначают лекарственной терапии. Таким пациентам необходимо прохождение ежегодных плановых осмотров для оценки степени прогрессирования процесса.

В остальных случаях лечение проводят комплексно, которое включает:

- общие назначения;

- лекарственные воздействия;

- физиопроцедуры;

- хирургическое вмешательство.

Из общих назначений показаны умеренные физические нагрузки, прием поливитаминных комплексов, рациональное питание.

Из физиотерапевтических мероприятий назначают:

- иглорефлексотерапию;

- хвойные ванны;

- электросон;

- массаж.

Применение лекарственных препаратов рекомендовано при развитии нарушений ритма, стойком повышении артериального давления. Медикаменты назначаются индивидуально в зависимости от возраста пациента, сопутствующих заболеваний.

Большое значение при лечении ПМК у детей является назначение седативных и общеукрепляющих препаратов:

- Сироп ЭДАС – 306;

- Тенотен;

- Таблетки валерианы;

- при тяжелых психических расстройствах допустимо назначение антидепрессантов (азафен);

- настойка или таблетки элеутерококка;

- при бессоннице – феназепам, фенибут.

Курсами назначаются определенные лекарственные препараты, улучшающие обменные процессы в миокарде. К ним относят:

- Панангин;

- Рибофлавин;

- Милдронат;

- Оротат калия.

Хирургическая коррекция порока показана при быстропрогрессирующем течении, большой митральной регургитации и отсутствии эффекта от проводимой терапии. Применяют 2 вида операций:

- пластика створок;

- протезирование клапана.

Первый способ более предпочтителен в связи с сохранением естественной структуры.

После пластики не требуется пожизненного приема препаратов, препятствующих развитию тромбоэмболических осложнений.

ПМК и беременность

Наличие у женщины такого порока, не сопровождающегося клиническими проявлениями, не является противопоказанием для вынашивания малыша.

При наличии митральной регургитации и нарушений ритма беременность ведется совместно с кардиологами.

Естественное родоразрешение в таких случаях не рекомендовано. Кесарево сечение проводят на 36–37 неделях.

ПМК и спорт

Если у человека диагностирован пролапс митрального клапана, то занятия спортом нежелательно. Это повышает риск развития осложнений и внезапной смерти. Тяжелые нагрузки противопоказаны в связи с возможным прогрессированием заболевания.Юноши с ПМК без регургитации и симптомов допускаются к служению в армию. Однако в таких случаях делается пометка – годен с ограничением.

Пролапс митрального клапана при постоянном наблюдении и рациональном лечении не представляет тяжелое заболевание. Во многом прогноз зависит от самого больного. Поэтому важно знать про свою патологию и предотвращать ее прогрессирование путем строго соблюдения врачебных рекомендаций.

Вопрос-ответ

Как ощущается пролапс митрального клапана?

В 60–70% случаев ПМК сопровождается тахикардией, перебоями в работе сердца, головокружениями, обмороками, повышенным потоотделением, головными болями. При выраженных гемодинамических нарушениях проявляется одышка, повышенная утомляемость. Пациенты могут страдать от депрессивных расстройств и астении.

Какая боль при пролапсе митрального клапана?

Симптомы пролапса митрального клапана. Наблюдаются следующие проявления: одышка, кардиалгия («жгучие» или «давящие» боли в третьем–четвертом межреберье слева от грудины, реже за грудиной или мечевидным отростком).

Что нельзя делать с пролапсом митрального клапана?

Рекомендуют прекратить курить, пить крепкий чай и кофе, исключить алкоголь. Специальные препараты обычно назначают при болезнях 2 и 3 степеней. Но на сам клапан таблетки не могут повлиять: они лишь снимают симптомы.

Сколько живут с пролапсом митрального клапана 1 степени?

Данная патология опасна своими последствиями для больного. Прогрессирование митральной регургитации при недуге выявляют среди 5-10% пациентов. Прогноз выживаемости при митральной недостаточности составляет 5 лет в 80% случаев и 10 лет в 60% случаев.

Советы

СОВЕТ №1

Обратите внимание на симптомы. Пролапс митрального клапана может проявляться такими признаками, как учащенное сердцебиение, одышка, усталость и боли в груди. Если вы заметили у себя эти симптомы, не откладывайте визит к врачу.

СОВЕТ №2

Регулярно проходите медицинские обследования. Если у вас есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям или в вашей семье были случаи пролапса митрального клапана, важно регулярно проверять состояние сердца у кардиолога.

СОВЕТ №3

Следите за образом жизни. Здоровое питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек помогут поддерживать здоровье сердца и снизить риск осложнений, связанных с пролапсом митрального клапана.

СОВЕТ №4

Обсуждайте свои опасения с врачом. Если у вас есть вопросы о пролапсе митрального клапана или его лечении, не стесняйтесь задавать их своему врачу. Чем больше вы знаете о своем состоянии, тем лучше сможете управлять своим здоровьем.