Далеким от медицины людям нелегко ответить на вопрос: что такое пролапс митрального клапана. Если специалистом поставлен такой диагноз, пациент может найти дополнительную информацию в этой статье.

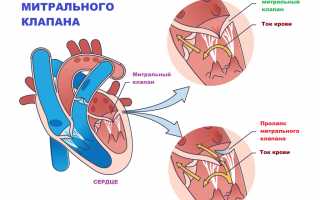

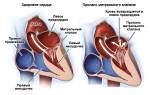

Пролапс митрального клапана – это состояние, характеризующееся выгибанием или прогибом створок клапана, в период сократительного движения миокарда.

Впервые сведения об этом заболевании были получены в 1880 году. ПМК был описан как шум систолы, сопровождающийся характерными щелчками.

Причина систолического шума была найдена в 1963 году, для установления источника проблемы использовались ангиографические исследования. Было установлено, что шум систол и мезосистолические клики вызываются провисанием створки митрального клапана.

Створка пролабирует, вызывает изменения на ЭКГ и специфическую симптоматику. Термин пролапс митрального клапана был озвучен в 1966 году, кроме этого термина, заболевание может называться «синдром хлопающего клапана».

Диагноз ПМК ставится 20% детей школьного возраста, хотя может проявляться и у новорожденных.

Основные причины пролапса митрального клапана

На провисание створки митрального клапана оказывают влияние:

- изменение в сердечных тканях;

- наследственность;

- особенности строения передней створки;

- изменение объема желудочка.

Причины пролапса митрального клапана кроются в перенесенных заболеваниях:

- ишемия;

- кардиомиопатия;

Классификация пролапса митрального клапана связана с формой и клиническими проявлениями заболевания.

Пролапс створок митрального клапана может быть врожденным и приобретенным. Кардиологи выделяют также первичную форму, имеющую идиопатическую причину и вторичную, развивающуюся как осложнение после тяжелого заболевания. Первичный пролапс митрального клапана может проявляться как заболевание с явной симптоматикой или проходить бессимптомно. В таких случаях ПМК обнаруживается на ЭКГ.

Вторичную форму вызывают:

- миокардиосклероз;

- синдром Марфана;

- синдром Элерса-Данлоса;

- ревматизм;

- инфекционный эндокардит;

Прогиб клапана вызывается неправильными сокращениями левого желудочка и его преждевременным опущением, причиной явления могут стать миокардиты у взрослых людей и нарушение кровообращения у подростков, связанное с аномалией развития огибающей левой артерии.

На появление ПМК влияет недостаток магния, способствующий изменениям в выработке коллагена, составляющего ткани створки клапана.

У новорожденных детей причиной прогиба клапана может стать недостаточность его соединительной ткани или незначительные аномалии в строении, а также нарушенная нейронная, вегетативная регуляция функционирования клапана.

Первичный пролапс – это изолированная аномалия, возникающая на фоне врожденного нарушения в строении соединительной ткани.

Вторичный ПМК развивается на фоне ревматического поражения, вызывающего отклонения в гемодинамике.

Митральный клапан может прогибаться из-за таких дефектов соединительной ткани:

- избыточность створок клапана;

- расширенное фиброзное кольцо;

- неровность заднелатеральной створки;

- ДПМ митрального клапана.

Если у больного наблюдается нарушение координации работы структур клапана, то болезнь манифестирует после стрессов, эмоциональных нагрузок или при нейроциркулярном истощении.

Бессимптомная, немая форма, без регургитации, выявляется на электрокардиограмме. При аускультативной форме, дающей определенные симптомы, в сердце прослушиваются шумы и щелчки.

Заболевания, выделяемые в аускультативную форму:

- несемейный или семейный первичный пролапс;

- синдром Марфана;

- вторичный пролапс (ревматизм, кардиомиопатия).

Пролапс митрального клапана с регургитацией насчитывает четыре степени:

- Первая степень – небольшой регургитационный поток не более 4 см², протекает в левое предсердие на 20 мм и дальше.

- Вторая степень — регургитационный поток достигает 8 см² и проникает в полость предсердия на половину его длины.

- Третья степень большой регургитационный поток, более 8 см² глубоко проникает в предсердие, но не до конца.

- Четвертая степень – поток проникает до задней стенки и далее в легочные вены.

ПМК может вызывать тяжелые осложнения:

- аритмию;

- тяжелую сердечную недостаточность;

- разрыв хорды;

- летальный исход.

Пролапс без регургитации (до 5 мм) считается вариантом нормы и не требует медикаментозного лечения, однако пациенты находятся под постоянным наблюдением кардиолога.

Врачи отмечают, что пролапс митрального клапана является распространенным сердечным заболеванием, которое часто протекает бессимптомно. Многие пациенты даже не подозревают о наличии этой патологии. Специалисты подчеркивают, что в большинстве случаев пролапс не требует серьезного лечения и может быть успешно контролируемым с помощью регулярного наблюдения. Однако в некоторых случаях могут возникать осложнения, такие как аритмии или сердечная недостаточность. Врачи рекомендуют пациентам с диагнозом пролапс митрального клапана вести здоровый образ жизни, избегать стрессов и регулярно проходить обследования. Это поможет своевременно выявить возможные изменения в состоянии здоровья и принять необходимые меры.

Основные симптомы заболевания

Первый симптом — это непереносимость физических нагрузок, связанная с вегетативной астенией. Вегето-сосудистая дистония может вызывать тошноту, обмороки, головокружение, постоянные головные боли, одышку.

Пациенты жалуются на боль в сердце, в особенности, имеющей колющий или сжимающий характер. Боль усиливается на вдохе и часто повторяется при стрессах и эмоциональных перегрузках.

Важно помнить, что физические нагрузки способствуют переключению внимания и снижению болевых нагрузок, тогда как состояние покоя ухудшает самочувствие больных и усиливает боль.

Пролапс митрального клапана у детей сопровождается:

- мышечной миопией;

- остеохондрозом;

- стриями в области бедер и ягодиц;

- грыжей Шморля;

- плоскостопием;

- нарушением рефракции и аккомодации.

Диагностика ПМК

Для диагностики пролапса проводят следующие мероприятия:

- измерение артериального давления, прослушивание, вычисление пульса;

- электрокардиограмма;

- фонокардиография;

- рентген;

- эхо сердца.

При прогибе клапана пациенты склонны к гипотензии, верхушечный толчок прослушивается в межреберье, между четвертым и пятым ребром. Отлично слышны шумы в сердце на фонокардиографе.

Электрокардиограмма помогает диагностировать синусовую тахикардию, брадиаритмию, экстрасистолию.Основной метод диагностики выпадения митрального клапана – это ЭхоКГ. Метод выявляет эхо от прогибающихся в систолу створок.

Пролапс митрального клапана — это состояние, о котором многие люди слышали, но не все понимают его суть. Некоторые пациенты описывают свои ощущения как легкое сердцебиение или дискомфорт в области груди, что может вызывать беспокойство. В то же время, многие отмечают, что с этим диагнозом можно жить полноценной жизнью, особенно если нет серьезных симптомов. В интернете можно встретить различные мнения: одни утверждают, что это опасное заболевание, требующее постоянного наблюдения, другие же считают, что пролапс не влияет на качество жизни. Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и лучше всего консультироваться с врачом для получения точной информации и рекомендаций. Поддержка со стороны близких и понимание своего состояния также играют важную роль в адаптации к жизни с этим диагнозом.

Лечение ПМК

Заболевание дает в основном благоприятный прогноз, у детей не наблюдается проблем с развитием и здоровьем.

При этом кардиологи держат больных под наблюдением, чтобы не упустить развития осложнений, в особенности это касается пациентов, родственники которых страдали от заболеваний сердца или внезапно умирали.

Дети с диагнозом пролапс второй и третьей степени получают освобождение от физкультуры, так как интенсивные нагрузки усиливают прогиб клапана, нарушая кровообращение.

Таким пациентам назначают лечебную физкультуру, ванны, массаж.

Терапия медикаментами направлена на устранение проблем с нервной и вегетативной системой. Пациенты принимают препараты пустырника, валерианы, брома или фенибут, сонапакс, седуксен.

При диагностировании ранней экстрасистолии, тахикардии синусовой, удлиненного интервала Q-Т больным выписывают адреноблокаторы.

Адреноблокаторы принимают курсами, один курс не должен превышать трех месяцев. Прием препаратов контролируется электрокардиограммой. Дозу повышают и снижают постепенно. Лекарства этой группы снижают пульс, снижают величину прогиба клапана и снимают риск внезапного летального исхода.

Если у пациентов сильная регургитация, им выписывают сердечные гликозиды.

Для укрепления организма больные принимают кардиотрофическую терапию и метаболические препараты:

- инозин;

- рибоксин;

- кофермент;

- панангин;

- магне В6;

- витамины.

Для предотвращения послеоперационных осложнений и при подготовки к операции пациентам выписывают антибактериальную терапию и иммуномодуляторы.

Оперативное вмешательство необходимо при отрыве хорды и острой сердечной недостаточности левого желудочка. Больным проводят протезирование клапана и аннулопластику.

Профилактические мероприятия

Дети с диагнозом пролапс митрального клапана должны стоять на учете у кардиолога, так как при всей доброкачественности нарушения существует риск развития недостаточности клапанов и митральной регургитации.

Детям с врожденным пролапсом подбирают необходимое лечение, степень физической нагрузки, они наблюдаются у специалистов.

Существует ли риск для беременных с ПМК

Для беременных женщин с легкой степенью нарушения риска нет,

вынашивание ребенка проходит без осложнений.

При нарастании тяжести заболевания у беременных, специалистами проводится лечение, снижающее риск возникновения осложнений.

Гестоз и отек легких — диагнозы, при которых женщин немедленно госпитализируют для проведения реанимационных мероприятий.

При небольшом прогибе клапана женщинам рекомендуют физиотерапию, фототерапию травами с успокоительным эффектом. Им показаны ограниченные физические нагрузки, бессолевая диета, препараты с магнием и калием.

При отеке легких и ярко выраженной аритмии беременным пациенткам назначают β-адреноблокаторы. Для снижения риска возникновения тромбов выписывают препараты, снижающие свертываемость крови:

- ацетилсалициловую кислоту;

- дипиридамол;

- пентоксифиллин.

Тактика ведения терапии тяжелых пациенток зависит от степени заболевания и характера сердечно-сосудистых изменений.

Терапия магнием снимает симптомы вегето-сосудистой дистонии, положительно влияет на кровообращение и обменные процессы в тканях сердца. Магний снижает психические проявления и психологическое напряжение.

Лечение гестоза беременных

Терапия гестоза у женщин, вынашивающих ребенка, зависит от срока беременности.

Гипоксия плода, возникающая во втором и третьем триместре беременности в результате развития ФПН, требует приема препаратов, улучшающих плацентарный кровоток и нормализующих обменные процессы в организме матери.

Токолитическая терапия проводится при угрозе срыва беременности.Лечение оперативным путем беременным противопоказано.

Под постоянным наблюдением кардиолога находятся пациентки, у которых диагностируют определенные проблемы:

- регургитация третьей или четвертой степени;

- нарушение замыкательной функции створок клапана;

- пролабирование клапана;

- тяжелая аритмия.

Беременность у пациенток с пролапсом проходит без осложнений, роды обычно происходят на сороковой неделе, обычным путем.

При слабости родовой деятельности и сильно выраженных симптомах кардиологической патологии, акушер может использовать щипцы. В некоторых случаях пациентке делают кесарево сечение.

Для профилактики кардиологических проблем беременным женщинам рекомендуют включать в меню продукты, богатые витаминами, белками и микроэлементами. Соль и жидкость следует ограничить, чтобы избежать отеков.

Беременным с ПМК рекомендуют минимальные физические нагрузки, успокоительные препараты, растительного происхождения и снижение трудовой активности.

Вопрос-ответ

Чем опасно пролапс митрального клапана?

ПМК в большинстве случаев протекает благоприятно, однако иногда может привести к серьезным осложнениям: фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии), характеризующейся беспорядочным сокращением предсердий и нескоординированным сокращением желудочков. Возникает сердечная недостаточность.

Как чувствует себя человек с пролапсом митрального клапана?

В 60–70% случаев ПМК сопровождается тахикардией, перебоями в работе сердца, головокружениями, обмороками, повышенным потоотделением, головными болями. При выраженных гемодинамических нарушениях проявляется одышка, повышенная утомляемость. Пациенты могут страдать от депрессивных расстройств и астении.

Сколько живут с пролапсом митрального клапана?

Прогноз выживаемости при митральной недостаточности составляет 5 лет в 80% случаев и 10 лет в 60% случаев. При ишемической форме болезни у человека развиваются нарушения кровообращения.

Можно ли вылечить пролапс клапана?

Как правило, врожденный пролапс митрального клапана не требует хирургического лечения. Необходимо наблюдаться у кардиолога и один раз в год выполнять ЭХОКГ-контроль. В случае диагностирования значимой регургитации крови врач может назначить медикаментозную терапию для нормализации функционирования сердца.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проходите медицинские обследования. Пролапс митрального клапана может не проявляться явными симптомами, поэтому важно регулярно проверять состояние сердца у кардиолога, особенно если у вас есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на образ жизни. Здоровое питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, могут помочь улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы и снизить риск осложнений.

СОВЕТ №3

Следите за симптомами. Если вы заметили такие симптомы, как учащенное сердцебиение, одышка, усталость или боли в груди, не откладывайте визит к врачу. Эти признаки могут указывать на ухудшение состояния и требуют внимания специалиста.

СОВЕТ №4

Обсудите с врачом возможные методы лечения. В зависимости от степени пролапса и наличия симптомов, ваш врач может предложить различные варианты лечения, включая медикаментозную терапию или, в редких случаях, хирургическое вмешательство. Не стесняйтесь задавать вопросы и уточнять все детали.